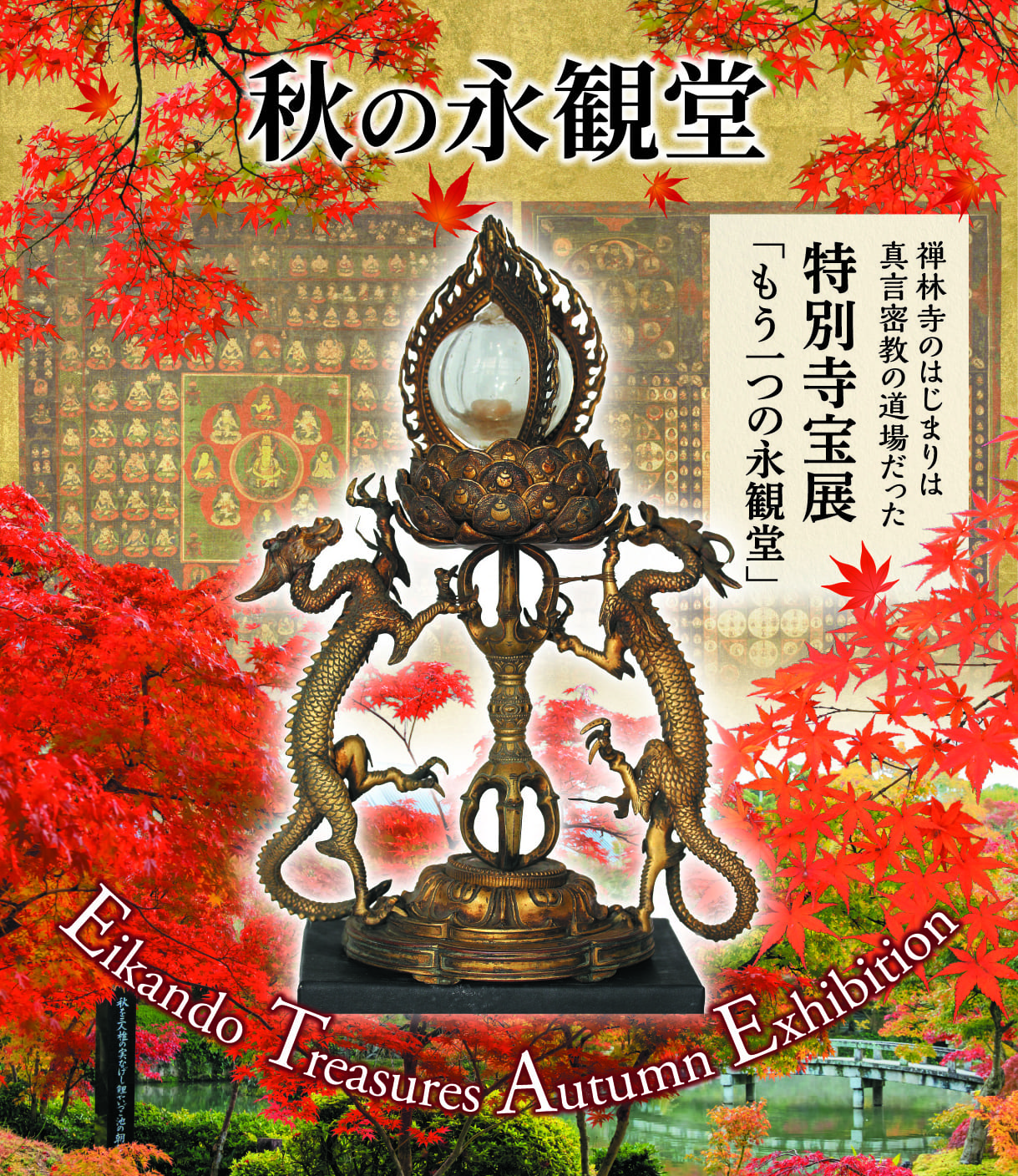

現在、もみじで有名な浄土宗寺院永観堂禅林寺は、約1200年前、平安時代の始めに真言密教の道場として歩み出し、鎌倉時代以降浄土宗寺院に移行していったと伝えられています。

そのためか、浄土宗寺院としては珍しく、多くの密教系美術を所蔵しています。

しかし、不思議なことにこれらの作品の多くは、寺伝ではすでに浄土宗寺院に移行したとされている鎌倉時代以降、中世期に作成された作品です。

ところが実際は室町時代の終わり頃まで、密教寺院としての禅林寺が続いていたことがわかってきました。

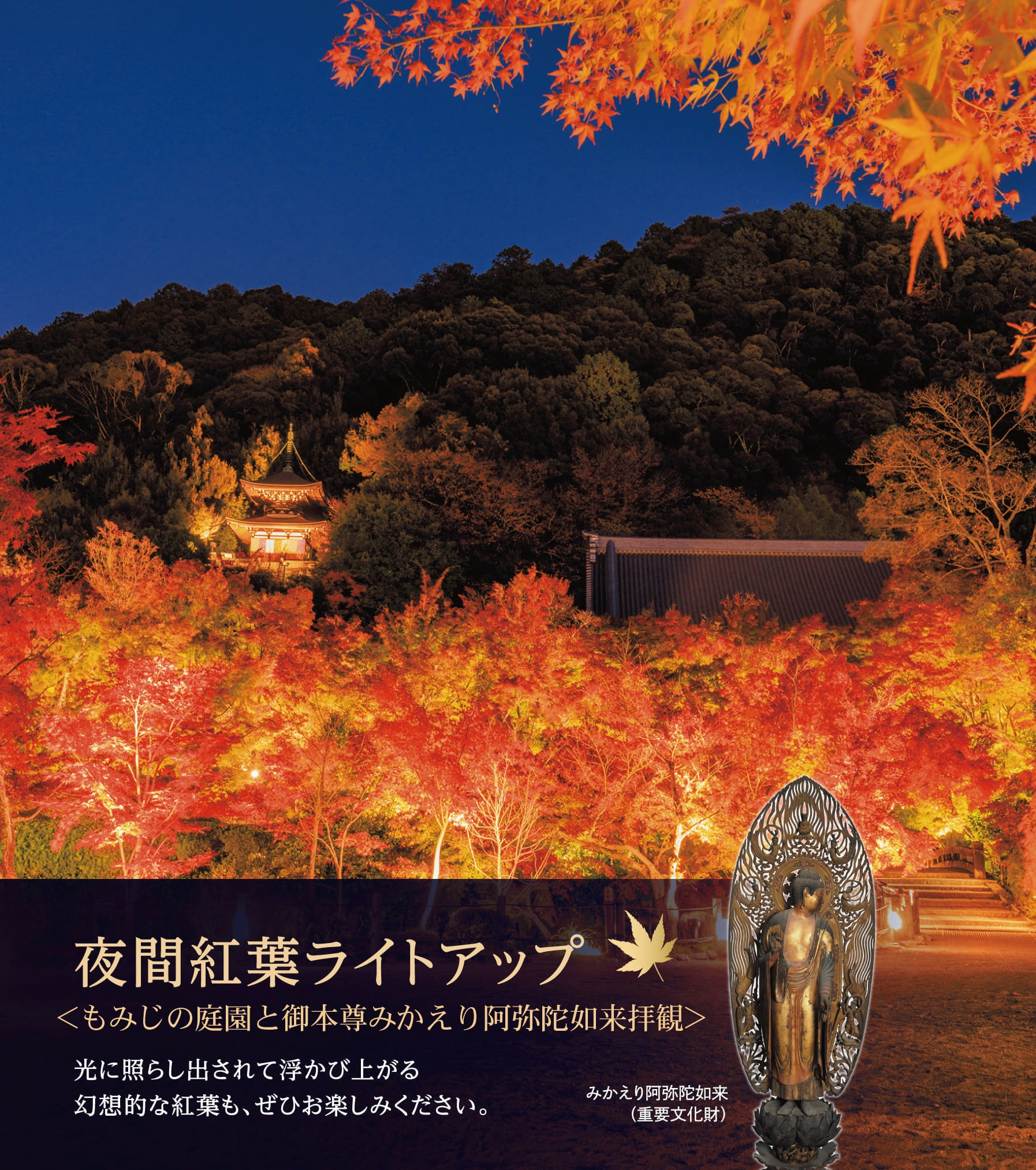

そこで、本年度の特別寺宝展では禅林寺に遺された密教美術を中心に展覧し、浄土宗寺院永観堂とは違った、密教寺院としての禅林寺という、永観堂のもう一つの姿をご紹介いたします。

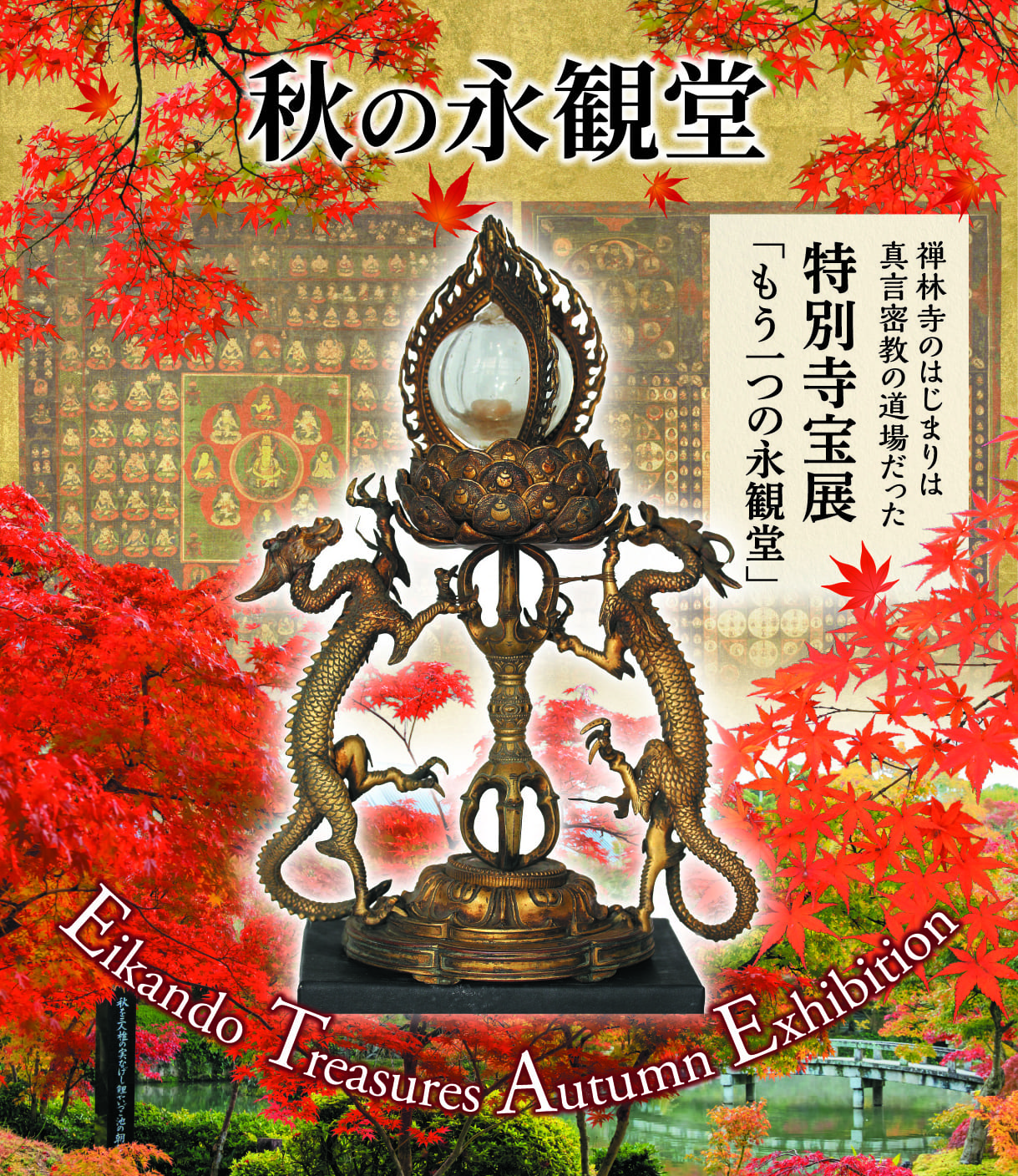

特別寺宝展で公開される所蔵文化財の一部をご紹介します。

金 銅 蓮 華 文 磬〈平安時代〉

磬とは、中国古代の楽器を佛教に取り入れた梵音具。平安後期の磬の特徴をよく表し、限られた胎面に洗練された意匠を凝縮させた構成や立体感のある表現は見事。

薬 師 如 来 像〈鎌倉時代〉

彩色や金泥の衣紋線によって、巧みにしなやかな質感が表現される。薬師如来は彫像に比べて画像の遺品が少なく、鎌倉時代中期以前に遡る薬師画像として貴重。

千 手 観 音 二 十 八 部 衆 像 〈南北朝時代〉

3幅からなり、中幅に補陀落山に住する半跏の珍しい姿をとる千手観音を、左右2幅にその眷属である二十八部衆に加え風神・雷神を描いた遺品。法量の相違から本来一具でない可能性があるが、制作年代は共に14世紀前半。

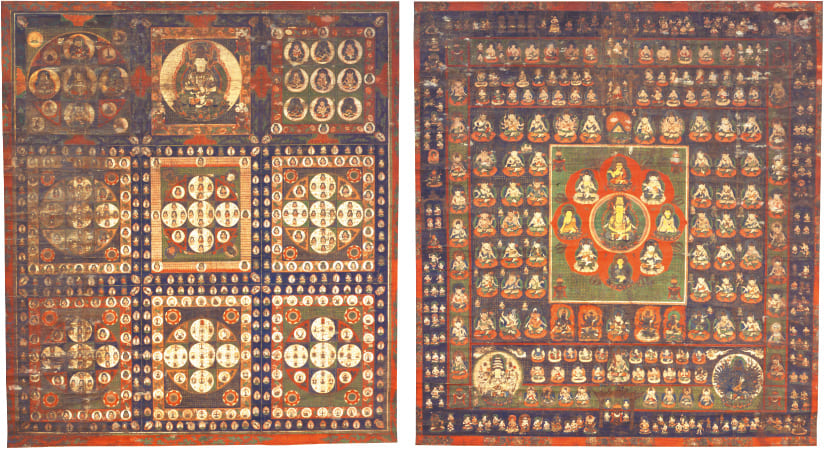

両 界 曼 荼 羅 〈室町時代〉

密教の根本美術。本作は室町時代の作品であるが、金箔や切り金の使い方など、この時期の曼荼羅としては優品。空海(774~835)請来の「現図曼荼羅」の構造をとる。

密 観 宝 珠 形 舎 利 容 器 〈鎌倉後期~南北朝時代〉

立てた金剛杵を茎に見立て、その上に蓮華座を乗せ、その蓮華座上に宝珠を安置するという非常に印象深い形をした宝珠形舎利容器。真言宗寺院にも数えるほどしか所蔵されていない希少な作品。

アクセス

総本山永観堂禅林寺Google Mapで表示

| JR・近鉄 | 「京都」駅から市バス5系統で「南禅寺・永観堂道」下車 徒歩3分 |

|---|---|

| 京阪電車 | 「三条」駅から市バス5系統で「南禅寺・永観堂道」下車 徒歩3分 「神宮丸太町」駅から市バス204、93系統「東天王町」下車 徒歩8分 |

| 阪急電車 | 「京都河原町」駅から市バス5系統で「南準寺・永観堂道」下車 徒歩3分 |

| 地下鉄 | 東西線「蹴上」駅下車 徒歩15分 |

※拝観にお越しの方は下足袋をご持参ください。 ※マイカーでのご来訪は、ご遠慮願います。

総本山永観堂禅林寺サイト